垃圾分类是一项涉及众多方面的综合性工作,它不仅关系到城市居民的生活习惯和环保意识,还直接关系到环境治理的效果以及资源的合理利用。近年来,随着中国对环境保护重视程度的不断提高,垃圾分类政策也在不断推进和完善。为了更好地理解垃圾分类的意义及其背后的科学依据,本文将从垃圾分类的标准、法律法规等多个层面进行深入探讨。

垃圾分类是指按照垃圾的不同性质、成分及处理方法对其进行分类收集、运输和处理的过程。这一过程旨在提高资源回收利用率,减少环境污染,并促进可持续发展。通过科学合理的垃圾分类,可以实现以下目标:

在中国,垃圾分类工作已经取得了显著进展,许多城市已经开始实施强制性分类制度,并取得了积极的社会反响。在实际操作过程中仍存在一些挑战,如居民认知不足、基础设施不完善等问题,这些问题都需要通过不断完善相关政策来逐步解决。

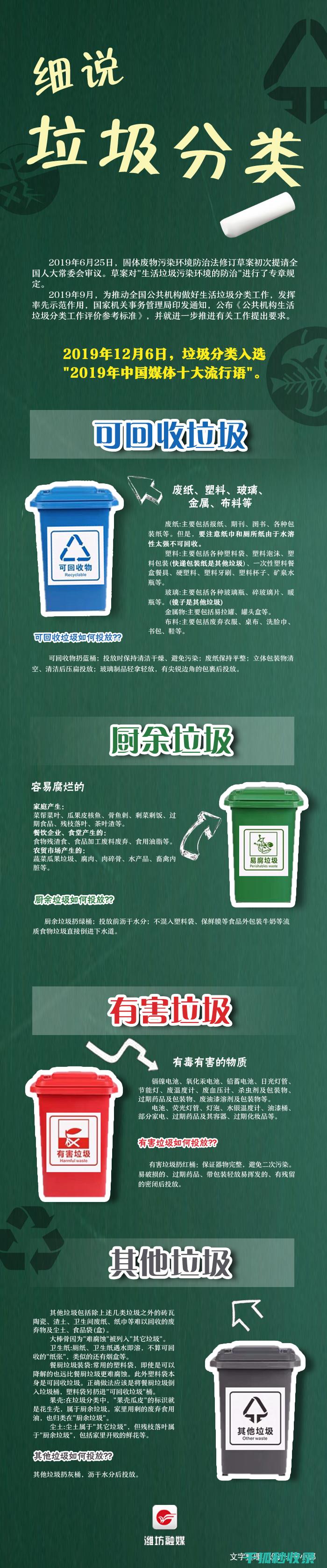

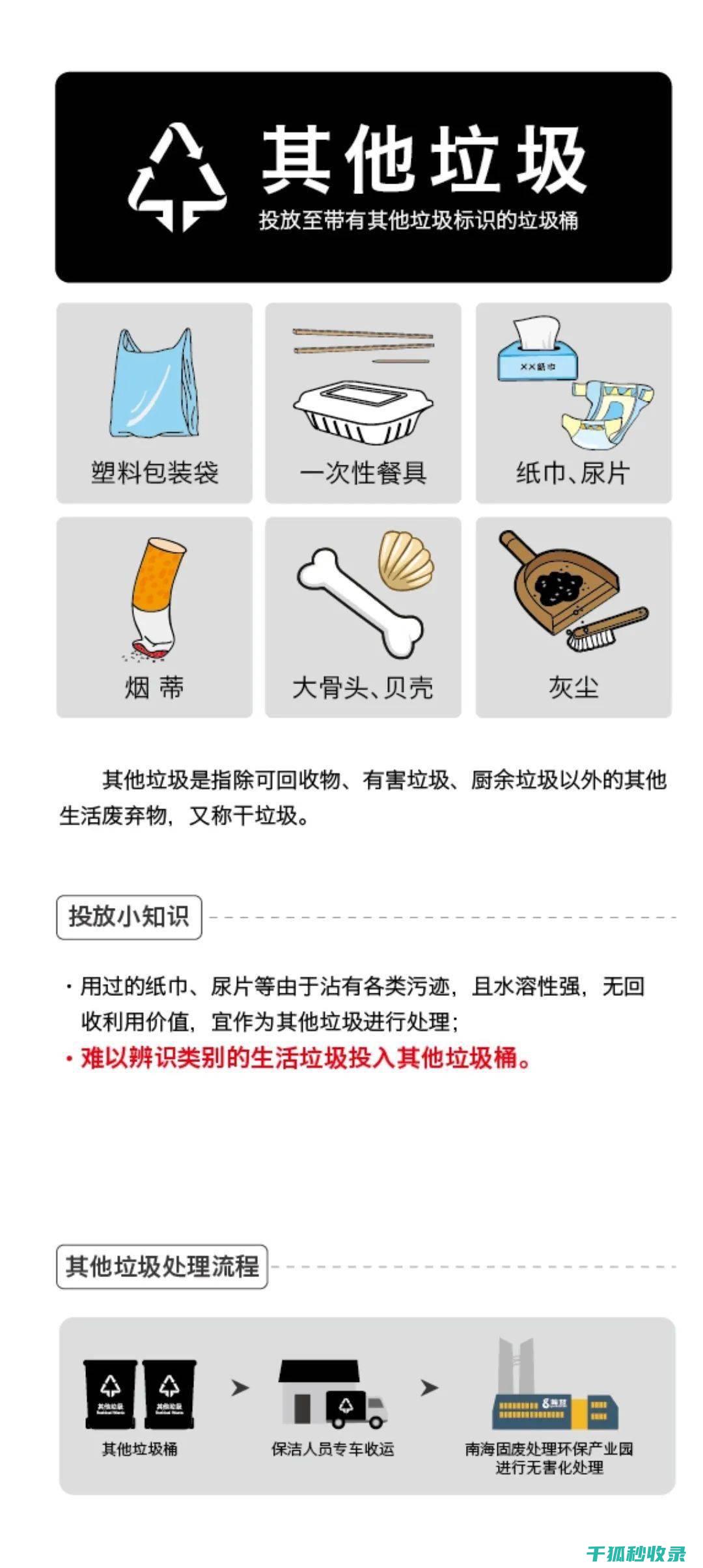

根据《生活垃圾分类标志》国家标准,我国目前采用四分法对生活垃圾进行分类,即分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四大类。具体定义如下:

需要注意的是,各地在执行垃圾分类时可能会根据实际情况有所调整,但总体上遵循上述基本原则。

为了确保垃圾分类工作的顺利开展,国家出台了一系列法律法规,明确了各级政府和社会各界的责任与义务。其中最具代表性的包括:

各省市自治区也根据自身特点制定了相应的实施细则,进一步细化了垃圾分类的相关要求。例如,《上海市生活垃圾管理条例》就明确规定了个人违反规定应承担法律责任,这一举措极大地提高了市民遵守垃圾分类规定的积极性。

尽管垃圾分类取得了明显成效,但在实践中仍然存在诸多困难和障碍。以下是当前垃圾分类工作中遇到的一些主要问题及其解决思路:

监管机制不健全

:对于那些未按规定进行垃圾分类的行为缺乏有效的惩罚措施。建立健全监督体系,加大对违规行为的处罚力度,有助于营造良好的社会氛围;

监管机制不健全

:对于那些未按规定进行垃圾分类的行为缺乏有效的惩罚措施。建立健全监督体系,加大对违规行为的处罚力度,有助于营造良好的社会氛围;

垃圾分类是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业和市民共同努力才能取得成功。只有当每个人都意识到自己在环境保护中的责任,并积极参与进来时,我们的家园才会变得更加美好。